1

Слон и кит российской социальности

Работает ли теория модернизации в мире, Китае и России?

Кирилл Рогов

Политолог

Могут ли глубокие социальные изменения привести к либерализации политического режима? Опыт целого ряда авторитарных стран пока ничем не подтверждают предположения оптимистов, однако в более широкой перспективе вопрос остается открытым: что важнее — модернизация повседневности или институциональные рамки, заданные предшествующим опытом и поддерживаемые «сверху»?

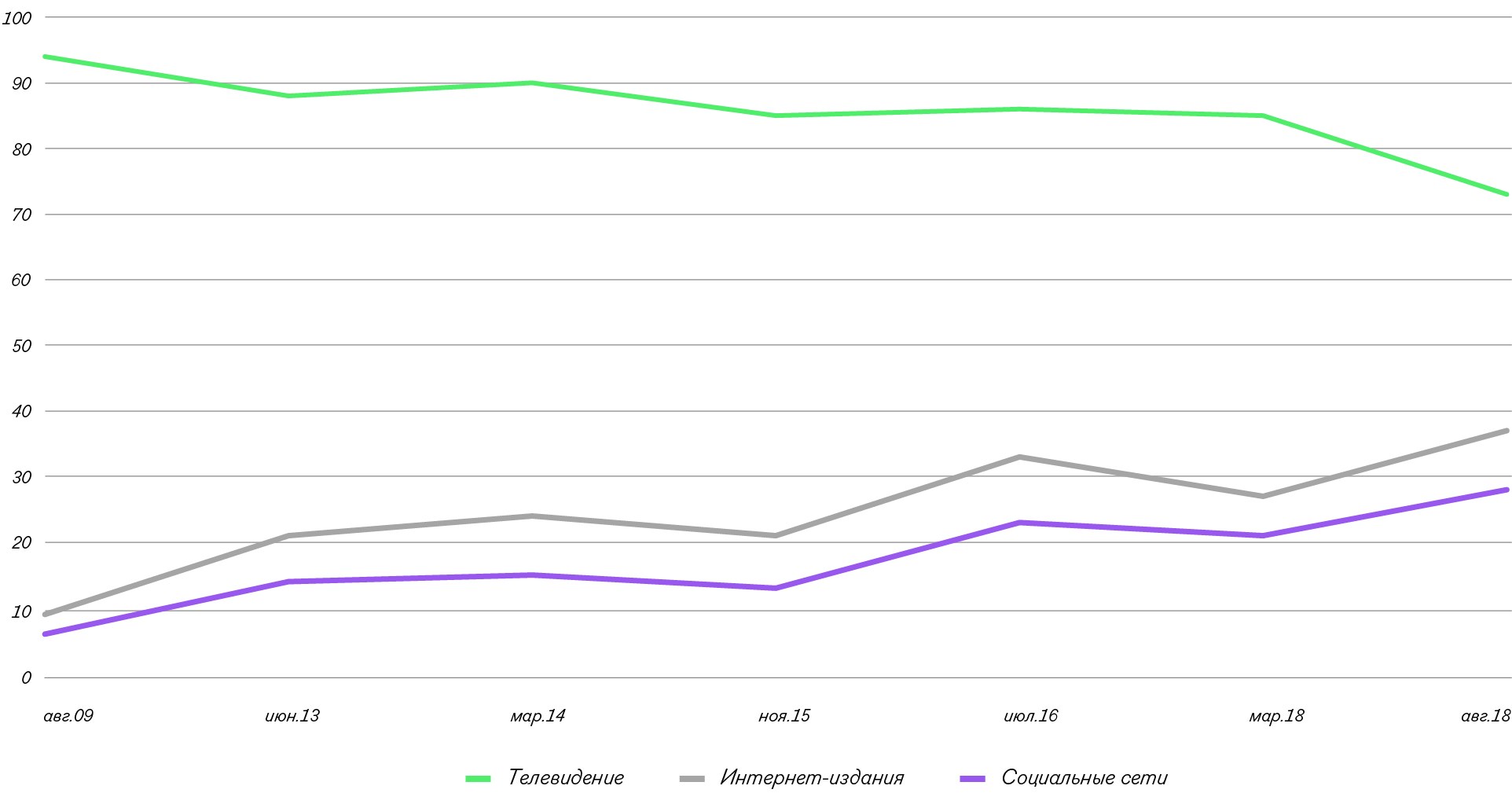

Большинство экспертов согласны, что в последние 15 лет Россия становилась все более авторитарной страной. На это указывают снижающийся уровень конкурентности выборов, натиск цензуры и пропаганды в российских СМИ, растущее число преследуемых по политическим мотивам, расширение идеологического и политического контроля в образовании и культуре. Вместе с тем социальная реальность современной России, безусловно, не исчерпывается и не описывается исключительно этой констатацией.

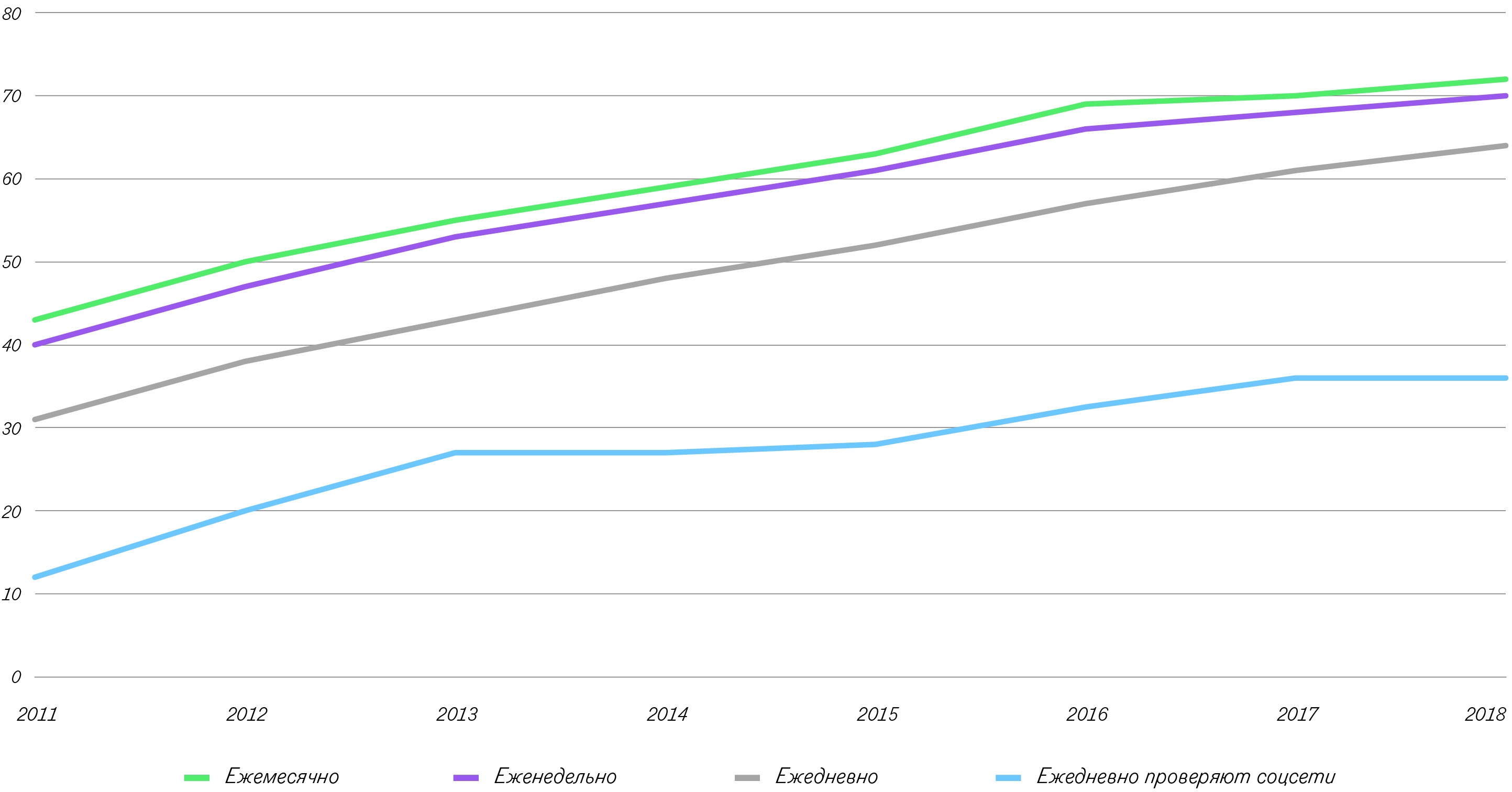

Заметный рост уровня жизни (по сравнению с 1990-ми — началом 2000-х), расширение сервисной экономики, повальная дигитализация и массовый охват социальных сетей ведут к предсказуемым сдвигам в потребительском поведении, социальных практиках, потребностях и предпочтениях. Россияне чаще здороваются при встрече с незнакомыми, более открыты, чаще выражают готовность помочь. В то же время, связанные с государством институции (СМИ, школа) активно продвигают патерналистские установки, этатистские идеологемы и маскулинные ценности, формирующие или поддерживающие блоки социальной архаики в массовых предпочтениях (поддержка «сильной руки», иерархий, культа силы, нетерпимости к меньшинствам).

Дискуссия о «низовой модернизации» — продолжающейся модернизации социальных практик, навыков, норм и даже, возможно, ценностных установок на фоне «замораживания» или архаизации многих социальных институтов — все яснее звучит в последние годы и выглядит сегодня одним из самых острых вопросов понимания социальной реальности современной России.

Теория модернизации — представление о том, что с развитием экономики, технологий и ростом благосостояния общества совершают схожие в основных чертах переходы к более современному, плюралистичному, толерантному и открытому состоянию, где вертикальные структуры подавления уступают место горизонтальным отношениям конкуренции и кооперации, — на протяжении вот уже почти ста лет подвергалась жестокой критике и постоянным переосмыслениям.

Одно из ответвлений теории — гипотеза о том, что модернизационные процессы постепенно формируют спрос на демократические институты, — была высказана около 60 лет назад Сеймуром Мартином Липсетом в статье «Некоторые социальные предпосылки демократии: экономическое развитие и политическая легитимность» (1959) и с тех пор также остается предметом острых и непрекращающихся дебатов. Гипотеза Липсета в своем первоначальном, прямолинейном виде была многократно опровергнута. Однако вслед за работами, доказывающими, что теория не имеет подтверждений, вновь и вновь появляются работы, более изощренно толкующие взаимосвязь доходов, предпочтений, образа жизни и демократизации и подтверждающие эту взаимосвязь на обширном эмпирическом материале.

Вот и в этом году Американская ассоциация политических исследований провела симпозиум на тему «Выживет ли теория модернизации?», в котором приняли участие ведущие политологи и социологи. И если одни, как, например, Кристиан Вельцель, энергично поддерживают и развивают теорию модернизации, то другие, как, например, популярные в России Дарон Асемоглу и Джеймс Робинсон, начинают свой доклад категорически: «Кратким ответом на поставленный выше вопрос будет „нет“». Вельцель — один из соавторов концепции «ценностного сдвига» (современного варианта теории модернизации), предполагающей, что изменение материальных условий ведет к сдвигу превалирующих ценностей, формирующих в свою очередь спрос на либерализацию политических институтов. Асемоглу и Робинсон, напротив, настаивают на формирующем характере сложившихся прежде и поддерживаемых элитами институтов.

Так или иначе, развитие экономики запускает, как выражается ниже социолог Элла Панеях, пучок взаимосвязанных процессов (урбанизация, демографические переходы, разрушение традиционной семьи и проч.). И этот цикл взаимосвязанных изменений наблюдается слишком во многих странах и имеет слишком много общего. С другой стороны, политические и социальные порядки, формирующиеся в результате действия этих очень похожих и однонаправленных процессов, оказываются весьма различными. (По крайней мере на тех этапах, на которых мы можем их наблюдать.) Одни и те же «ингредиенты» (консьюмеризм, социальная мобильность, массовая дигитализация и информационный бум) при столкновении с разным институциональным опытом разных сообществ могут складываться в причудливые и весьма различающиеся между собой мозаики. И нам неизвестно, будет ли эта вариативность со временем стираться или, наоборот, усиливаться.

В 1996 году американский экономист Генри Роуэн прогнозировал, что Китай станет демократией к 2015 году (The Short March: China’s Road to Democracy); десять лет спустя его подход стал предметом полемики, а сам Роуэн смягчил прогноз — Китай, по методологии Freedom House, станет частично свободным к 2015-му и полностью свободным — к 2025-му(Journal of Democracy, 2007); идеи Роуэна, однако, были подхвачены в книге Кейт Чжу «Долгий путь Китая к свободе: низовая модернизация» (China’s Long March to Freedom: Grassroots Modernization, 2008).

Дискуссия о «низовой модернизации», т.е. социальных изменениях, происходящих ортогонально институциональным практикам государства, не наше изобретение. В 2000-е годы подобные дискуссии имели место в отношении Китая. Оптимисты отмечали, что бурное экономическое развитие влечет за собой социальные изменения, которые в какой-то момент спровоцируют изменения политические.

Пока политические новости из обеих стран — России и Китая — ничем не подтверждают этих предположений. Напротив, кажется, что авторитарные институты эффективно адаптируют модернизационные импульсы, спровоцированные экономическими успехами. Однако в более широкой перспективе вопрос остается открытым: что важнее — модернизация повседневности или институциональные рамки, заданные предшествующим опытом и поддерживаемые «сверху»?

Мы обратились к ряду российских и занимающихся Россией социологов и политологов с просьбой ответить на вопрос: существует ли «низовая модернизация» в России, т.е. процесс социальных изменений, не направляемых сверху, а вырастающих из изменений экономических и технологических условий повседневности и в свою очередь определяющих сдвиги в наборе потребностей, предпочтений, повседневных социальных практик или даже превалирующих ценностей? В чем она проявляет себя и каковы ее границы?

В конечном итоге нас интересует не догматический ответ на поставленный теорией модернизации вопрос — да или нет? — а качественные характеристики процесса. Российское общество меняется, эти изменения могут выглядеть разнонаправленными, разноскоростными, ограниченными и даже поверхностными. С другой стороны, непрерывность накапливающихся периферийных изменений, как правило, и становится причиной крутых сломов, ведущих к изменению фундаментальных институтов и сформированных ими социальных порядков. Иначе, вообще, каким образом такие сломы могли бы происходить? Конечно, и в этом случае направление изменений не является предзаданным и непреложным. Как пишут в своей книге уже упоминавшиеся Асемоглу и Робинсон, «точка перелома подобна обоюдоострому мечу, удар которого может резко повернуть траекторию развития страны как в одну, так и в другую сторону». (О нелинейной «механике» таких переломов смотри также текст Дэниела Трейсмана ниже.)

В первом (устном) туре экспертной дискуссии, материалы которой помещены ниже, мнения казались едва ли не противоположными: разные исследовательские ракурсы давали, казалось, совершенно различную картину российского общества. Однако в окончательном, письменном виде позиции экспертов оказались не схожими, но описывающими, безусловно, картину одного и того же общества и один и тот же круг феноменов, это общество характеризующих. Хотя интерпретируются эти феномены по-разному.

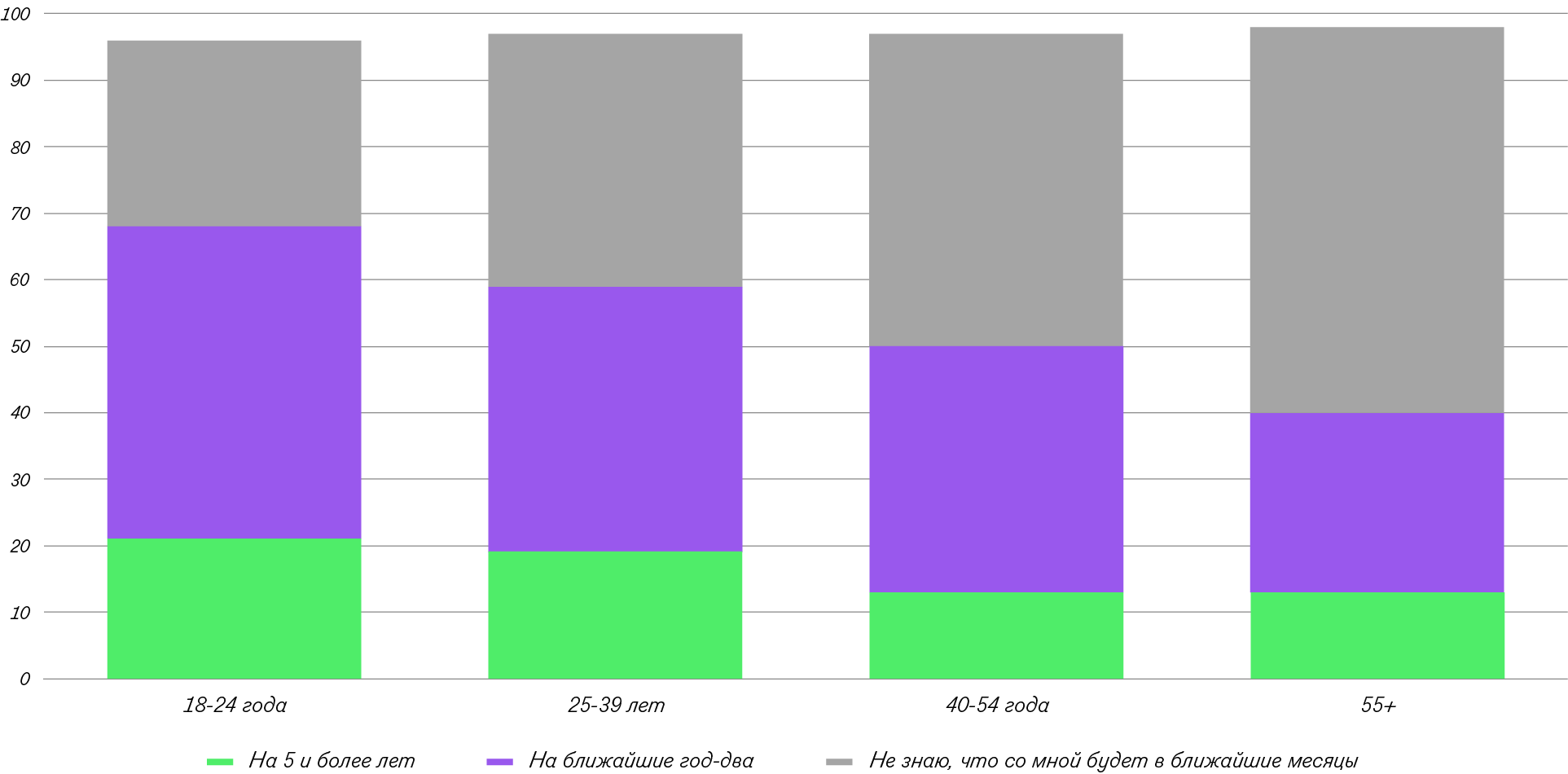

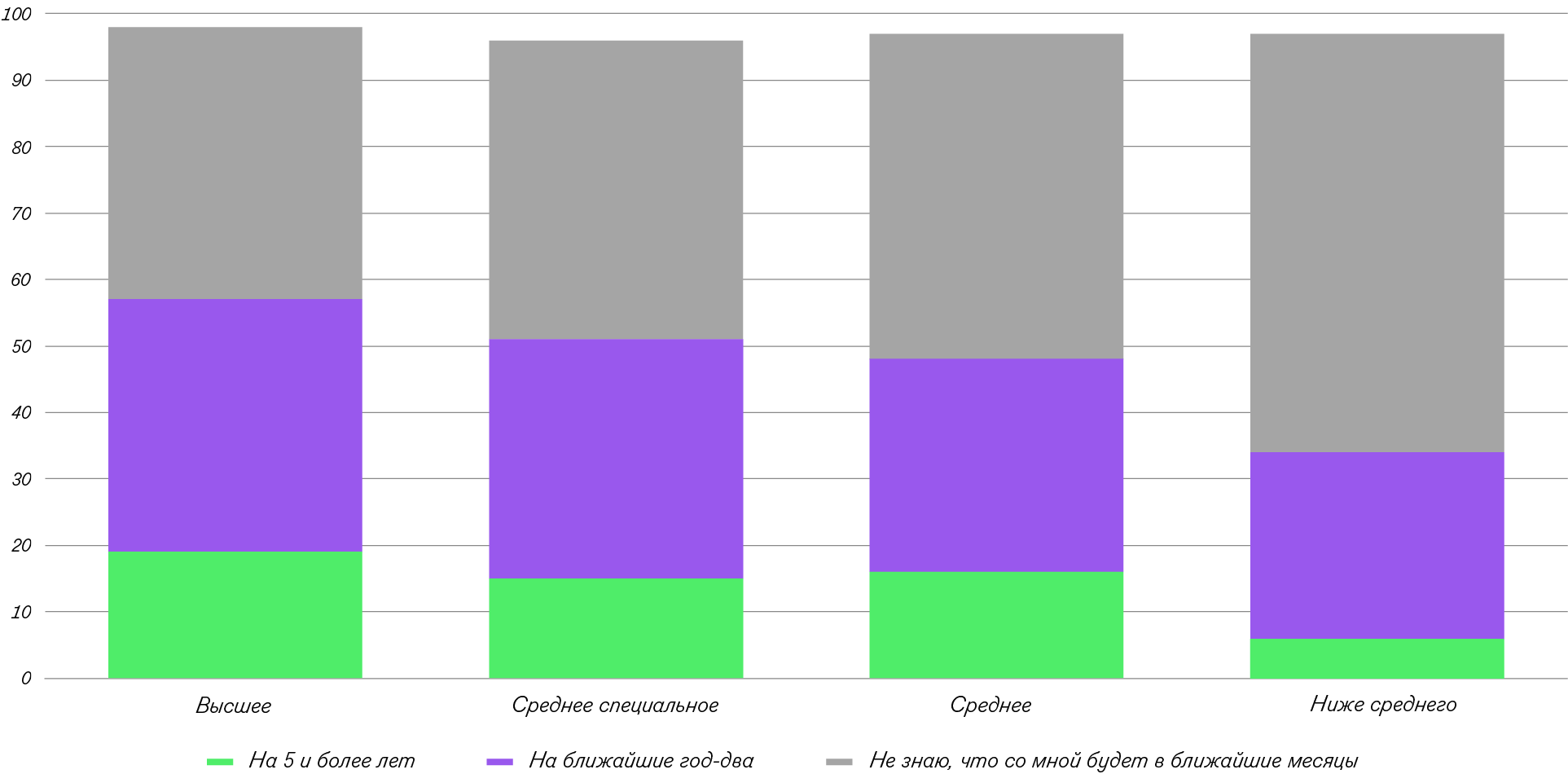

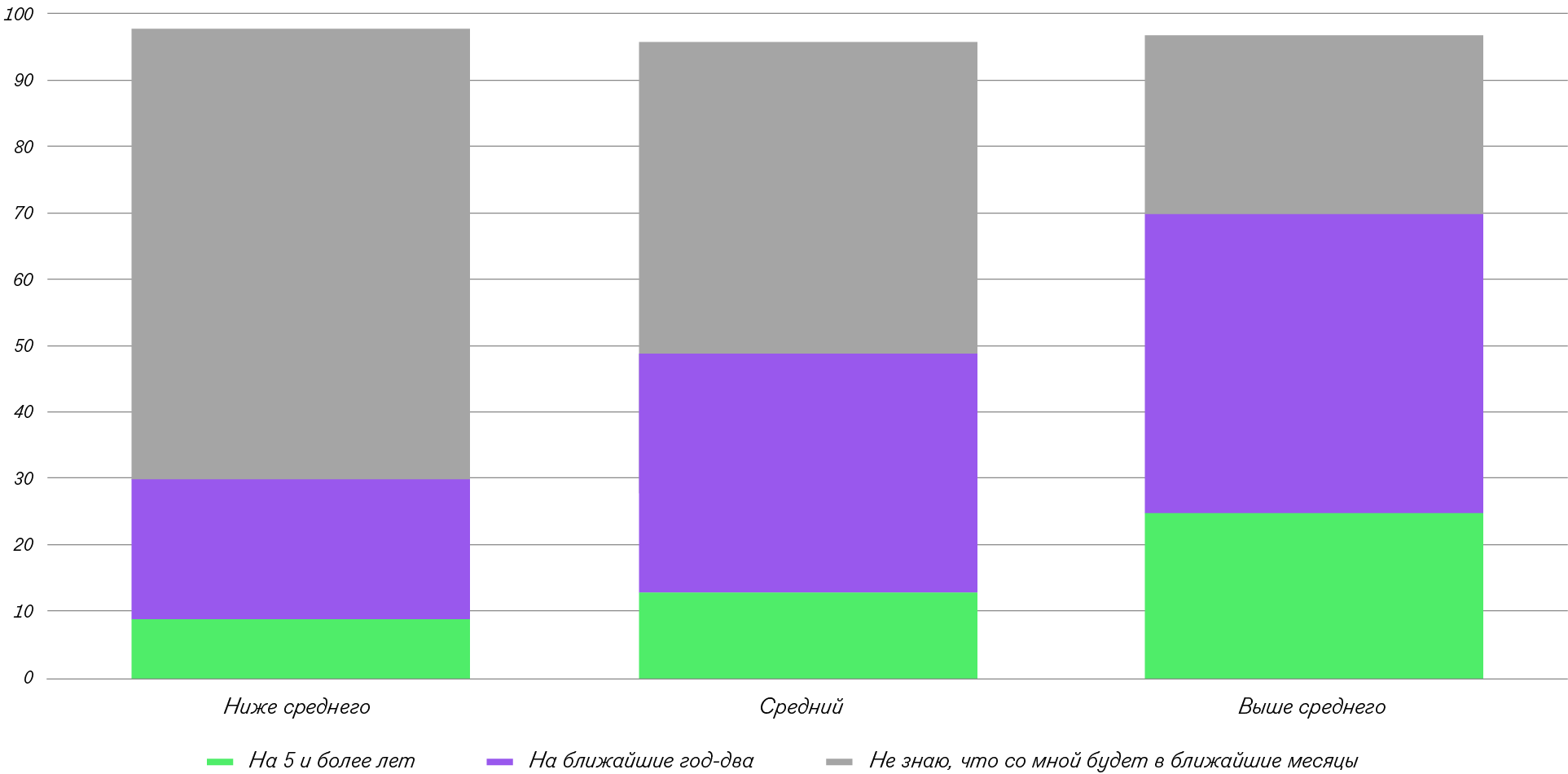

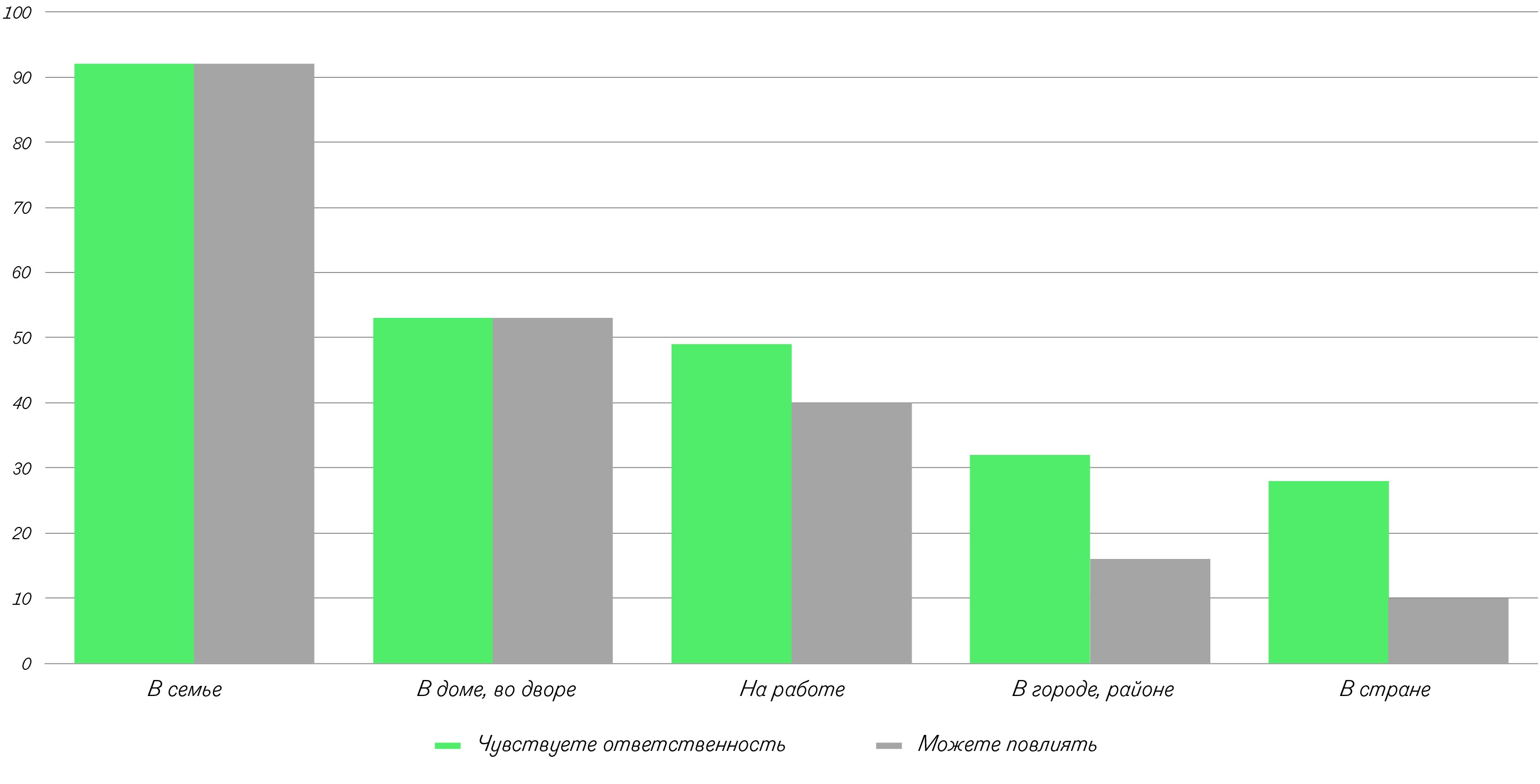

Почти все участники дискуссии фиксируют в массовых представлениях, установках и практиках россиян наличие как бы двух разных зон. Первая связана с решением личных задач, выстраиванием личного круга общения и социализации. И здесь превалируют динамизм, стремление овладеть новыми практиками, технологиями, рационализация и разнообразие, что в целом (с некоторыми оговорками) может ассоциироваться с вектором модернизации. Вторая же связана с государством, его институтами и символической сферой в целом, и здесь, наоборот, довлеют некоторая замороженность, обращение к прошлому как источнику нормы и настороженность в отношении нового, традиционность или подчеркнутый эскапизм — нежелание вдаваться в политические дискуссии и конфронтацию с этими комплексами ценностей. Отношения между этими сферами крайне неоднозначны. Люди могут активно усваивать практики и нормы эмансипации, с удовольствием пользоваться их преимуществами и одновременно декларировать приверженность традиционалистскому идеалу (см. текст Марии Волькенштейн).

Авторы по-разному интерпретируют этот дуализм. Лев Гудков видит здесь свидетельство внешнего, поверхностного характера «модернизационного блока», Владимир Магун — проявление общей установки прагматического индивидуализма, свидетельствующего о «разгосударствлении» посттоталитарного человека, Элла Панеях — признаки «бегства» новой, постмодерной социальности от государства и связанных с ним институтов высокого модерна. Различие интерпретаций подводит и к разному пониманию возможных сценариев исхода этой битвы слона и кита — модернизации повседневности и институционального наследия государства, — которую мы имеем возможность наблюдать и анализировать практически онлайн. Взгляд Льва Гудкова отчасти напоминает о «порочном круге» Асемоглу–Робинсона, а взгляд Эллы Панеях определенно намекает на неизбежность будущего торжества «текучей современности».

Так или иначе, мы действительно, кажется, имеем дело с ключевым вопросом, разрешение которого определит траектории социальной и политической эволюции России и не только России, и делаем лишь первые шаги в поисках ответа на него.