1

Битва за норму

Между обществом и государством

Элла Панеях

Доцент Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге

Общество безвозвратно меняется. В этом ему противостоит архаичное государство с его репрессивными практиками, аппаратом насилия и противодействием любой самоорганизации. Хорошая новость: у общества есть чем ответить.

Политические изменения последнего времени повергли всю мыслящую общественность в панику. Постоянно слышны крики: «постмодерный проект провалился», «сейчас наступит фашизм в Америке, фашизм в Европе», «ждите возвращения изоляционистских и государственнических тенденций», «консервативный поворот» и так далее. Но происходящее — это лишь реакция на то, что постмодерный проект удался. Удался, принеся с собой, в частности, новое понимание свободы, новые инструменты ее защиты и новые угрозы ей.

Новый мейнстрим

Он так хорошо удался, что все устаревшие тенденции вернулись — уже не в виде победительного мейнстрима, а в виде арьергардных боев, в виде борьбы старых форм за существование в новых условиях, борьбы старых групп, утрачивающих в новом укладе статус и ресурсы, за свою нишу. А новые формы: глобализированная экономика, инклюзивная политика, индивидуализм и признание права всех не только на физическую, но и на психологическую безопасность, на защиту не только от прямой агрессии, но и от дискриминации и объективации — в свою очередь, стали мейнстримом и, соответственно, перестали быть иммунны к критике. Не только к консервативной критике, к которой мы все привыкли, но и к новой, радикальной — критике от тех, кому видны новые несправедливости, новые неравенства, новые угрозы свободе и благополучию людей, порождаемые новым порядком.

Почему, установив чуть ли не цензуру в массмедиа против унижения женщин и расовых меньшинств, вы позволяете себе грубо высмеивать «тупых и необразованных» работающих бедных, по чьим интересам больнее всего проехалась глобализация экономики и чья культура находится в наиболее жестком конфликте с победившими идеалами толерантности и разнообразия? Почему новая мода, вовсю эксплуатирующая феминистский идеал победительной и независимой женщины, не забывающая больше о пожилой аудитории или, скажем, о чернокожих потребительницах (то есть о тех, у кого в руках теперь уже тоже достаточно денег, чтобы покупать), продает при помощи этих образов потребительский имидж, недоступный ни менее культурной, ни менее образованной женщине, ни матери пятерых детей? Это легитимная критика, на которую новому мейнстриму придется отвечать — и не словами, а реальными изменениями.

Но это та критика, которая как раз демонстрирует, где сейчас мейнстрим: там, где социальные барьеры проходят по образованию, а не по происхождению, полу и цвету кожи, там, где угнетаемым и изолированным меньшинством становится не цветной и не гомосексуал, а тот, кому «культурки» не хватает спокойно жить в ситуации разнообразия происхождений, жизненных стилей и моделей сексуального поведения. Там, где переплачивают за креатив и гибкость и гораздо меньше ценят тяжелый труд и участие в простом воспроизводстве, будь то труд малообразованного рабочего или домохозяйки с пятью детьми.

Модернизационный переход

Когда происходит модернизационный переход, те, кто к нему примкнул первым, получают огромные социальные и экономические бонусы. Это большой и не всем приятный сюрприз для общества, но и неимоверные возможности для тех, кто чувствует перемены. Когда вы делаете стартап в 20 лет, а в 25 вы уже миллионер — и это нормальная ситуация, вы не один, таких много вокруг, — вы оседлали волну. Какое-то время процесс социальных изменений двигается так, будто у него нет никаких негативных сторон или препятствий. Но на деле эти изменения едут бульдозером по головам тех, кто в этот поток изменений встраиваться не планировал, у кого нет ресурсов и понимания, чтобы в них встраиваться. А также и по тем, кого статус-кво просто цинично устраивал больше, не без того. По головам рабочих, которых так легко заменить иммигрантами в условиях глобализации или роботами, изобретенными креативными инженерами в столицах, — и даже если тебя пока не уволили, твоя ценность для работодателя падает, уважения на работе становится меньше. По головам мужей, которым вчера жена стирала носки и гладила рубашки, а теперь она работает на такой же работе и зарабатывает столько же, времени тебя обихаживать у нее не вагон и стимула примерно ноль. По головам тех альфа-самцов вроде Харви Вайнштейна, которые думали, что их время продлится вечно. Это неприятно, это трагедия, это конфликт в семье, конфликт на работе, и то, что в целом перемены идут к лучшему, не исключает наличия пострадавших.

Изменения — болезненный процесс для любого общества. И в европейских странах он был болезненным, и в шестидесятые годы знаменовался баррикадами на улицах Парижа, внутренним политическим терроризмом, превосходящим по масштабам нынешний, и многими другими проблемами. Ничего удивительного: нынешний, постиндустриальный переход сравним по своим масштабам с индустриализацией в экономике или с образованием национальных государств в политике — вряд ли нужно подробно напоминать образованной аудитории, какими потрясениями и жертвами сопровождались эти периоды: масштабные войны и революции, насильственная смена элит, террор, голод, беженцы, в лучшем случае — масштабная безработица. То, что мы наблюдаем сейчас, — очень мягкий случай на фоне прошлых эпох великих трансформаций: люди все-таки за это время очень хорошо научились договариваться друг с другом. И тем не менее.

Страшно оскорбительно, когда ты попадаешь в исторический переход и, будучи ни в чем не виноват и делая все то, чему тебя с детства учили как хорошему поведению, вдруг оказываешься тем, кому поют: «Hit the road, Jack and don’t you come back no more». Ты ведь ничего плохого не делал, ты жил, как отцы учили, работал и добивался; чем ты это заслужил? Больнее всего переходные исторические периоды оказываются для тех, кто запаздывает и перестроиться не успевает.

До сегодняшнего дня процесс изменений шел неостановимо. Но произошло наполнение, и на нынешнем этапе, с одной стороны, возникло нормальное сопротивление, а с другой — накопилось нормальное количество социальной ригидности, типичное для любого уже сложившегося социального уклада. Постмодерн стал мейнстримом, устоявшимся нормальным укладом, и теперь уже те, кто возражает против него, начинают смотреться как бунтари. Общество, два поколения подряд жившее в эпоху перемен, просто отвыкло от того, насколько сложно даются изменения в обычной ситуации.

Шок настоящего

Третья волна

Элвин Тоффлер

Динамика перехода от индустриального к постиндустриальному обществу подробно описана в книге американского философа и футуролога Элвина Тоффлера «Третья волна» (1980). Метафора волны у Тоффлера используется для описания того, как при этом происходит радикальная смена экономического и социального уклада в разных обществах: неравномерно и нелинейно.

Футурошок, или шок будущего, — термин, придуманный Тоффлером для обозначения реакции общества и отдельного человека, столкнувшегося со множеством перемен. Меняются модели поведения, образования, воспитания, работы. Шок возникает тогда, когда у человека не срабатывает механизм адаптации и теряется возможность рационально реагировать на изменения. Все это приводит к нарастанию психологической и социальной напряженности.

Результат: общество, которое только что, по историческим меркам, выбрало президентом афроамериканца, потом проголосовало за женщину-президента с преимуществом в пару миллионов голосов и за последние 10 лет легализовало гомосексуальные браки и марихуану, вдруг споткнулось, условно, о «разрешение трансгендерным детям входить в соответствующий сортир в школе» и архаичные особенности собственной избирательной системы, в результате которых во главе страны оказался, с точки зрения «партии прогресса», черт знает кто. Процесс остановился. Но не потому, что пошел вспять, а потому, что дошел до точки сопротивления.

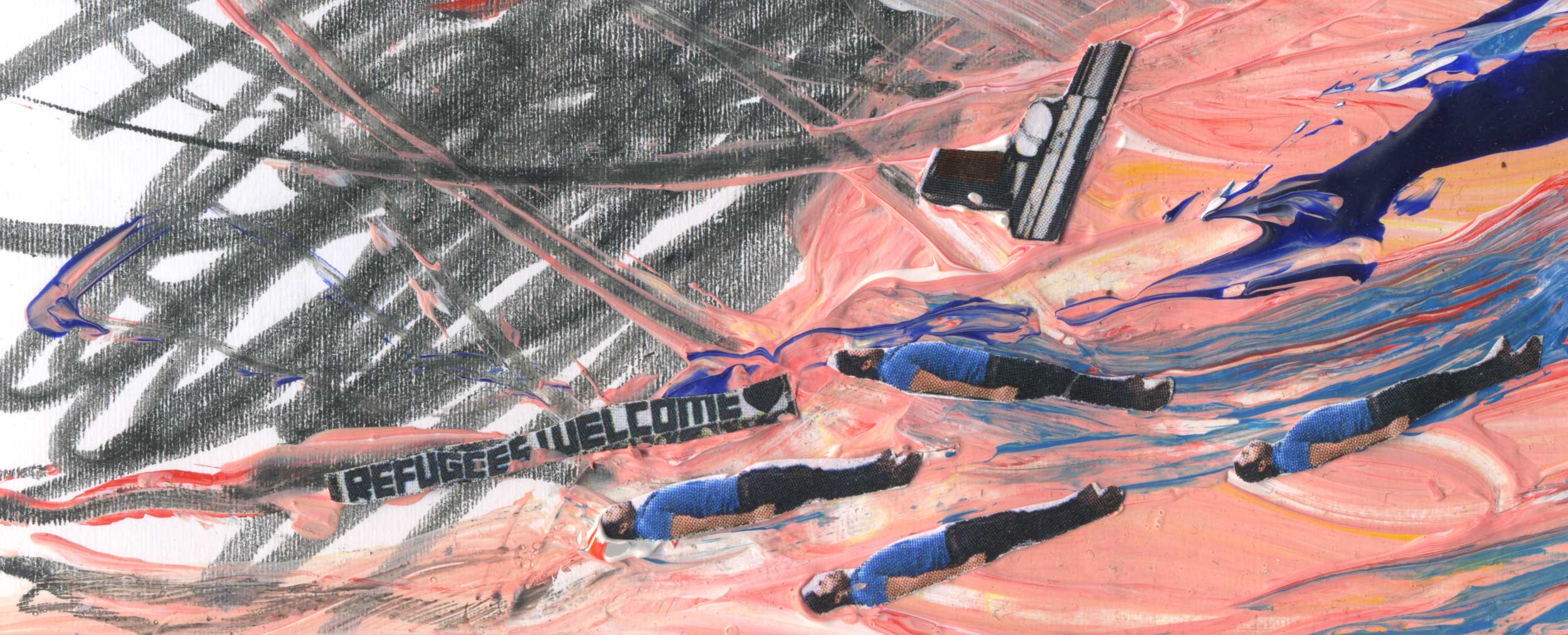

Иммигрант в аэропорту

Некоторое время назад, в самом начале каденции Трампа, чей приход символизировал окончательный «консервативный поворот» даже для тех, кто до того не хотел замечать реакции, весь мир смотрел на развернувшийся ужас: иммигрантов задержали в аэропортах. Это человеческая трагедия. О ужас, произошла катастрофа, проект современного общества без границ и суверенитетов сорван. И это происходит на наших с вами глазах.

Но что случилось на самом деле? Президент одной страны, большой и самой влиятельной, но все-таки одной, затормозил приток половины процента потенциальных иммигрантов в эту страну на несколько недель. Действия новоизбранного президента встречают огромное сопротивление и среди чиновников, и среди администрации. Конечно, это сопротивление не означает, что с завтрашнего дня таких действий не будет. Наверное, конкретные меры США несколько усложнят иммиграционный режим. Они — ответ на требования людей, которые пострадали от трансформации и думают, что им станет легче, если какое-то количество приезжих не впустить в страну. Что же, если у них все получится, то их вытеснят не приезжие мусульмане и не труженики китайского конвейера — второе их требование было, чтобы не отдавать рабочие места за границу, — а, через десять лет, японские роботы. Не вопрос.

Важнее то, что возникло новое состояние общества. Оно сопровождается поиском нового баланса, в котором тяжело придется в равной степени и тем, кто за прогресс, и тем, кто за его приостановку. И оцените масштаб исторических изменений: каких-то семьдесят лет назад самые свободные и богатые страны мира без всяких протестов заворачивали корабли с беженцами от фашизма, отправляя их обратно на верную смерть. Сейчас некоторое количество иностранцев с визами не впустили в страну — и разразился скандал на весь мир. Другое отношение не только к человеческой жизни, но и просто к неудобствам и бедам совершенно чужих людей. Другой уровень прозрачности и солидарности, сочувствия и требований к государству бережно относиться к правам и интересам людей — даже и не своих граждан.

Мы сейчас увидели то, что на первый взгляд кажется жуткой победой сил реакции. Но на самом деле условным «силам реакции» всего лишь удалось движение в вышеописанную сторону зафиксировать примерно в той точке, куда оно уже дошло. Может быть, и вовремя удалось: раньше, чем напряжение привело бы, например, к массовым столкновениям между мигрантами и, условно говоря, электоратом Трампа.

Страны, которые постиндустриальный переход уже совершили или совершают сейчас, останутся на новом экономическом уровне, с новыми нормами, новым количеством свобод и возможностей, безопасностью личности и тесно связанной с ней способностью к кооперации, с новым разнообразием населения, с элитами, которые живут не в границах страны, а в границах всего мира. С государствами, которым, как мы видим, уже не только запрещено людоедствовать, как государствам в принципе свойственно, но и на ногу лишний раз живым людям наступать дорого обходится. Даже не гражданам, даже не своим.

Новые бедные

Модернизационный переход всегда связан с резким скачком эффективности, в том числе экономической. В результате скачка выигрывают все, включая бедных, как выигрывает рабочий после индустриального перехода. Сколько бы Маркс, который наблюдал зарю этого процесса, ни предсказывал обнищания пролетариата, по факту через 100 лет на Западе у каждого из рабочих оказалось по личному автомобилю и маленькому домику. То же происходит и сейчас: сначала ресурсы аккумулируются у бенефициаров постмодерного перехода — вспомним стенания о нарастании неравенства, очень похожие на те, прежние выкладки Маркса; не зря пророк новой эры Тома Пикетти тоже назвал свою книгу «Капитал», — но потом невиданные прежде блага, такие как сотовый телефон и доступ в интернет, появляются у всех.

Сейчас даже у беднейших слоев населения так или иначе происходит накопление экономических и, что еще важнее, социальных ресурсов. Меняются норма и представление о том, на что человек имеет право. Выясняется, что человек имеет право не только на кусок хлеба и физическую безопасность, а еще, например, на уважение со стороны окружающих. На то, чтобы жить в мире и взаимодействовать с себе подобными было не только физически безопасно, но еще и легко и не унизительно. Человек требует этого потому, что благодаря тем, кто вошел в новый мир первым, вырос гуманитарный стандарт, а получает потому, что в современных условиях это экономически выгодно: сделать так, по возможности, чтобы всякий смог раскрыть свой потенциал по максимуму, и не в одиночку, а во взаимодействии с другими.

Политическая производная — от социальной: когда у вас накапливается социальный капитал, появляется способность к самоорганизации, а значит, и политическая власть.

Еще десять лет назад иметь свой голос было привилегией, требующей как минимум легкого слога и постоянного доступа в интернет (а до этого — труднодостижимой грамотности и доступа в печать; а еще до этого — личного присутствия в высшем обществе), а сейчас не надо быть продвинутым интернет-пользователем, допустимо оставаться полуграмотным человеком, но у вас будут компьютер, соцсети и все инструменты политической организации, которые есть и у других социальных групп. И тогда эти бедные люди тоже начинают себя как-то осознавать. Они перестают считать себя солью земли, и это им больно; но они осознают себя как меньшинство — угнетенное, несчастное, по которому проехала трансформация, от которой выиграли другие. Они формулируют свои проблемы на новом языке: с ними обошлись совершенно несправедливо, они могут претендовать на большее: точно так же как афроамериканца нельзя назвать негром, их тоже нельзя называть белым мусором и быдлом. Да, они отстаивают старые нормы (по которым людей можно было так называть), но сами уже являются носителями современных норм в том, как именно они защищают свои взгляды.

«Отсталые», не вписавшиеся в постиндустриальное растворение воздухов слои выходят на политическую арену, требуя свой кусок политической власти, — это меняет политический баланс в сторону более ретроградного, более традиционного уклада и заставляет общество быть мягче и добрее к этим группам населения так же, как оно учится быть мягче и добрее к группам населения, которые заявили себя как дискриминируемые во время этого перехода и смогли отстоять себя.

Я устал, я увольняюсь

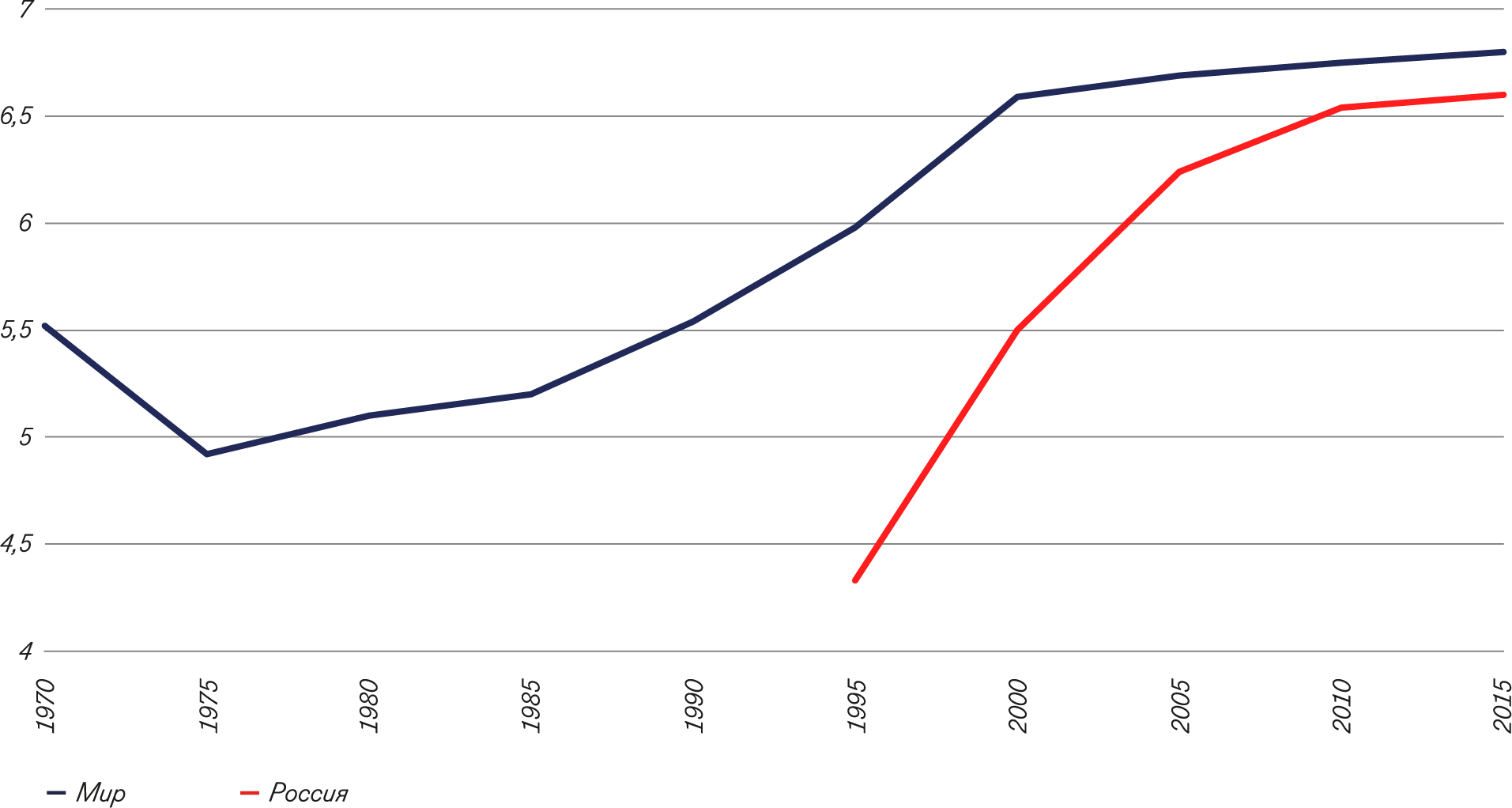

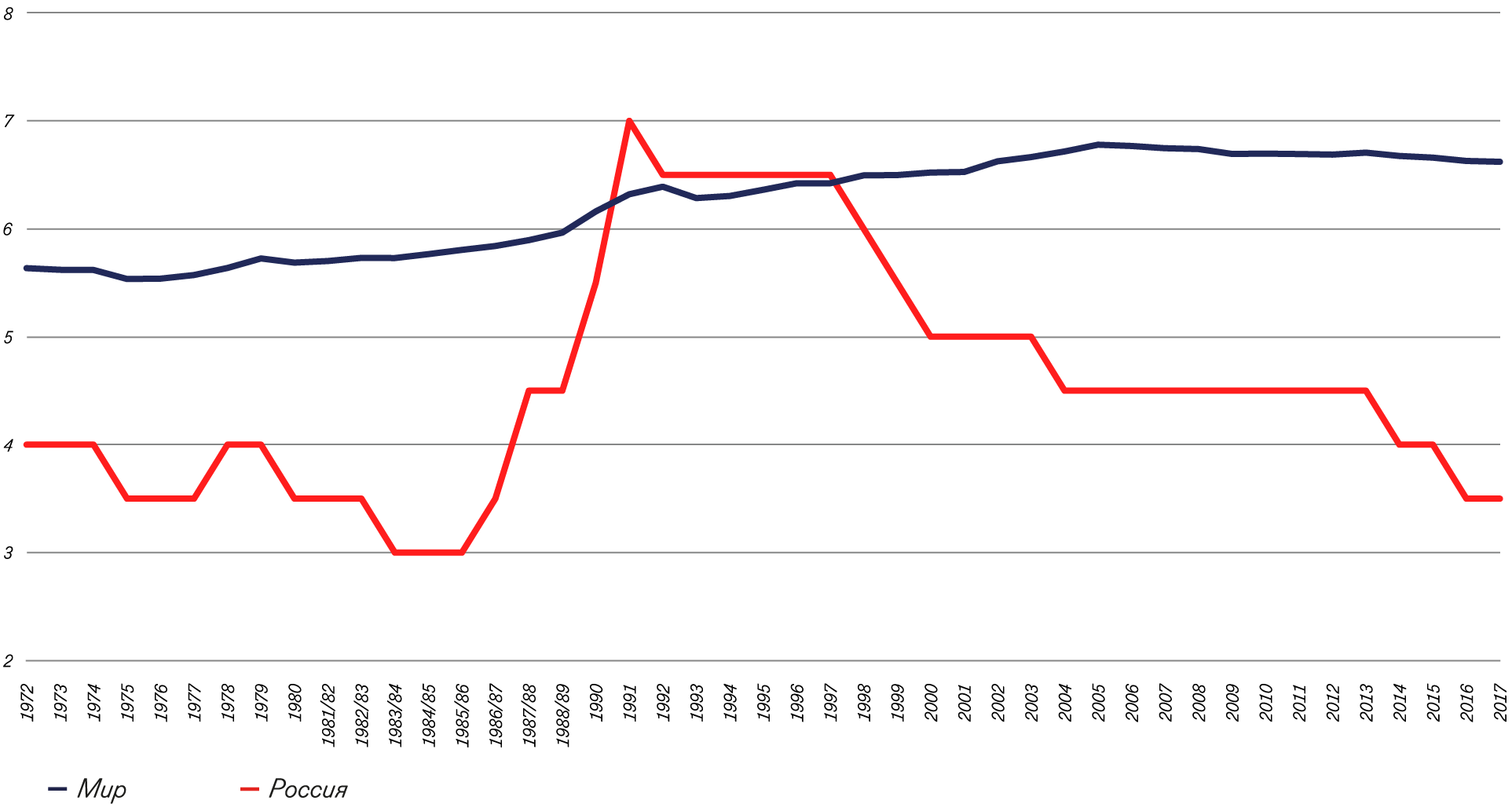

В России постиндустриальный переход только начинается и вполне еще может затормозиться. Он выражается в том, например, что люди стали больше думать о свободе как о возможности выбора; в меньшей степени — как о политической свободе, в большей — как о социальной. Свобода стала реализовываться как право не следовать традиционным жизненным траекториям и ролям. Необязательно выходить замуж в 20 лет и жениться в 25. Необязательно идти учиться сразу после школы — можно погулять пару лет или все пять, набраться взрослого опыта (здесь, конечно, молодых мужчин подстерегает большая гадость от государства в виде призыва в армию, ограничивающая их гибкость в этом вопросе). Можно иметь такую профессию, которая позволит тебе менять работу каждые полгода. Типовая массовая работа — диспетчер в колл-центре, продавец в магазине: человек осваивает эту работу за несколько недель, и работодатели тоже подстраиваются к ситуации, предлагают переподготовку сотрудникам, не ждут, что придет обязательно человек с опытом работы ровно в той же сфере. Работник легко заменим, но и работа для него легко заменима.

Кто-то может уйти с работы, потому что ему захотелось уйти в отпуск, а его не отпустили. ОК, я увольняюсь, а через месяц нахожу такую же работу. У этого процесса есть много негативных сторон с точки зрения экономики и с точки зрения положения работника, они хорошо описаны, это отдельный разговор. Но это тем не менее новые степени свободы.

Что такое прекариат?

Прекариат

Гай Стэндинг

К прекариату (от английского слова precarious, что означает «опасный, неустойчивый», и термина «пролетариат») исследователи относят работников без постоянной работы и стабильных заработков. Это заметная социальная группа, появившаяся в конце XX — начале XXI века: работники креативных индустрий, фрилансеры, люди, работающие по договору или неполный день.

Эти новые трудовые практики и вытекающие их них проблемы «мирового прекариата» — отсутствие социальных гарантий по образцу индустриального общества, гражданских прав (один из главных источников прекариата — мигранты), психологическая неуверенность — подробно описаны в книге британского экономиста Гая Стэндинга (2011).

Даже среди представителей антимодернизационного класса — бюджетников — можно встретить похожие жизненные стратегии. Конечно, бюджетная работа мешает гибкости, там играют роль репутация, опыт, формальные бонусы, но у них чудовищная текучка на низовом уровне. Те, кто зацепляются, часто быстро делают карьеры.

Мы не замечаем прогресса, нам больше бросаются в глаза те сегменты, где российское общество остается дремучим — по сравнению с существующим в головах несколько голливудским идеалом современного западного уклада. Прогрессивное становится нормой — и в тот же момент перестает привлекать внимание. Мы и не заметили, как в обществе практически исчезло осуждение «летунов», такое типичное для советской версии индустриального уклада. Нормально поменять работу; ненормально сидеть и страдать на той, которая тебе досталась. Нормально искать место, где тебе лучше во всех отношениях. Также, если до сих пор остры предрассудки против людей, которые приехали из национальных республик в большие города, то почти напрочь рассосалось сопротивление миграции из деревень и более мелких городов в большой город. Исчезла проблема «лимиты», которая существовала в Советском Союзе и касалась всех трудовых мигрантов безотносительно их национальности. Это были точно такие же презрение и исключение, с какими сейчас все еще сталкиваются люди нетитульной национальности, — а тогда подвергался любой, кто переезжал в поисках лучшей жизни. Или, скажем, если «нетрадиционные» семьи подвергаются травле, частично инспирированной государством, то положение матери-одиночки за постсоветский период практически перестало быть клеймом. Сложно себе представить, чтобы ребенка травили в школе за то, что у него «нет папы», то есть самая распространенная из моделей семьи, не совпадающая с идеалом массового общества «мама, папа и я», уже стала нормой.

Что противостоит этой новой свободе? Вовсе не люди.

Государство против

Формирующемуся праву на свободу противостоит ригидное и антимодернизационное государство со своими инструментами прописки, регистрации, прикрепления к поликлиникам и т.д., которое при всех своих компьютерах не может обеспечить гражданину страны из одного региона получение всей той помощи, которая ему положена, в другом регионе. Россиянин, который перемещается по стране, сталкивается примерно с таким же набором проблем, с которым в нормальной развитой стране сталкивается иностранец.

Мы не знаем, когда государство модерна, модель, соответствующая массовому индустриальному обществу, закончит свое существование, но вряд ли это случится скоро. А люди ресурсно и социально от государства зависят все меньше, причем чем ближе к новому постиндустриальному укладу человек находится в своей повседневной жизни, тем меньше он от государства зависит и меньше от него получает. Постепенно все общество в целом, согласно метафоре Баумана про текучую современность, вытекает из-под тотальных структур государства. Но вот сил у государства, особенно в недемократических странах, меньше не становится, равно как и полиции, оружия. Налоги не падают даже в развитых странах; скорее, растут. Значит, ресурсов у государства столько же, а само оно необходимо гораздо меньше и все больше будет осознавать свою антимодернизационную роль и пытаться ослабить общество, особенно ту его часть, которая больше всего готова к переменам. У нас в России эта готовность выражается в основном не в политическом действии, потому что политическое действие государству пока удается эффективно заморозить, но она заметна во всем остальном: в потребительском поведении, в том, как люди выстраивают социальные сети и видят свое развитие внутри социальных структур (например, перестав выстраивать карьеры внутри одной организации постоянно и переходя с места на место).

Люди против структур

Текучая современность

Зигмунт Бауман

С помощью метафоры текучести состояние современного общества описал в своей книге британский социолог Зигмунд Бауман (2000). Если пользоваться физическими аналогиями Баумана, то степень свободы и пространство допустимых поступков каждого человека соответствуют степени твердости: общество модерна, где на людей сверху давили государственные институты и социальные нормы, было «твердым», а процесс модернизации Бауман уподобил «плавлению твердых тел».

Главные особенности современности, по Бауману, — скорость, легкость, гибкость каждого отдельного человека. Те вопросы, которые ранее решались на уровне государства и общества, в «текучей современности» предоставлены индивиду. Условия существования людей Бауман описывает по пяти маркерам: эмансипация, индивидуальность, время/пространство, работа и сообщество.

Эти процессы наталкиваются на неспособность государства к параллельной трансформации — и возникает клинч. Государство не может вернуть общество в массовое состояние, не уничтожив очень большое количество накопленного социального капитала (связей между людьми и средств и способов кооперироваться для совместной деятельности). Для этого приходится разрушать социальные связи, лишать людей жизненных шансов тем или иным способом и, в первую очередь, останавливать развитие тех социальных структур, благодаря которым все больше людей — уже отнюдь не элиты, а средний слой и работающие бедные — присоединяются к новым тенденциям. Это не обязательно какое-то откровенное раскулачивание, есть много других способов: запретить госслужащим быть представленными в соцсетях, требовать от бюджетников работы по бюрократическим протоколам, исключающим творчество и профессиональное развитие, тупо давить частную инициативу, как экономическую, так и общественную, требованиями регистрации, лицензированием и избыточным контролем.

Столкновение двух тенденций может произойти в очень жесткой форме. И скорее в агрессию сорвется государство, чем общество. Поэтому, если случится конфликт по самому плохому сценарию, это будет скорее не революция с народными волнениями, а разгул пошедших вразнос контрольно-надзорной и репрессивной машин.

Главный риск здесь в том, что разовую прибавку экономического, социального капитала, жизненных шансов и совокупного счастья, приобретаемую в процессе новой волны модернизации, мы, как общество и страна, потратим на противостояние с государством так, как была сожжена соответствующая прибавка на прошлом этапе в горниле сталинской индустриализации. Тогда переход в индустриальное общество, какой-никакой, не очень удачный, произошел — а соответствующего экономического и демографического скачка, типичного для этого перехода во всех странах, не случилось. Постиндустриальный переход также сопровождается скачком благосостояния там, где он происходит. Мы никуда не денемся от будущего, но мы не просто рискуем войти в него немного позже других — мы рискуем войти в него со всеми проблемами переходного периода, но без его бонусов.

Кто кого?

В развитых обществах, которые переход завершили, исчезает противопоставление свободы и государства. Роль государства — обслуживать свободу граждан. Современная философия пришла к пониманию, что свобода — это не отсутствие правил и контроля, а то, что конструируется и строится. Свобода — это ограничение возможностей других людей нас угнетать, заставлять, применять к нам насилие и лишать выбора. Выбор — это свобода. Свободы нет, когда нет выбора.

Те механизмы, которые лишают нас выбора, даже если они формально не выглядят как насильственные, на самом деле ограничивают нашу свободу. И, соответственно, чем более трансформировалось в сторону поддержки новых процессов государство, тем в большей степени оно обслуживает и защищает свободу своих граждан. Да, это не мешает ему оставаться аппаратом подавления: одновременно оно ограничивает, собирает налоги, призывает в армию. Однако у нормального современного государства в этой игре есть и противоположные ставки: экономическое развитие зависит от свободы, разнообразия, удовлетворенности жизнью, солидарности и способности к кооперации как можно большего числа живущих в стране людей. Но чем в меньшей степени само государство модернизировалось, признало свою роль охранника и производителя этих новых свобод — так же, как на прошлом этапе более прогрессивное государство характеризовалось способностью признать свою роль «ночного сторожа» и дать экономике развиваться без своего вмешательства, между тем охраняя права участников, — тем в большей степени свобода граждан становится для него опасностью.

Коллективные действия

Принуждение, капитал и европейские государства

Чарльз Тилли

В книге «Принуждение, капитал и европейские государства, 990–1992» (1992) американский социолог Чарльз Тилли соединяет три своих главных научных интереса: историю и динамику коллективного действия, процесс урбанизации и формирование национальных государств. Основной ее тезис заключается в том, что в основе процесса формирования современных европейских государств лежало военно-административное принуждение (как правило в виде сбора налогов) и участие крупного частного капитала в финансировании государственных расходов.

По ходу дела государства вмешивались в частную жизнь людей, что провоцировало их на ответные коллективные действия. Тилли пишет, что суть того, что мы сейчас называем «гражданством», является результатом множественных переговоров с гражданами, начатых правителями ради изъятия средств для существования государства.

С другой стороны, падает и его способность ограничивать свободу. Информационные технологии, которых мы так боимся, — палка о двух концах. Они дают очень много свободы в частной жизни. Количество людей, которые висят на люстрах на просветительских лекциях в больших городах, доказывает, что людям нужно новое видение мира. Оно помогает выстраивать новые стратегии, которые делают человека гораздо менее зависимым от массовых, тотальных институтов. Да, эти же технологии дают этот же инструмент в руки государству. Но если мы посмотрим, какие инструменты защиты своих свобод и какие инструменты их подавления использовались в предыдущие исторические периоды, то мы увидим, что информационные технологии куда меньше предоставляют возможностей для государства и куда более доступны частным лицам, чем оружие и организованное насилие, на которых держались как власть, так и сопротивление ей в доиндустриальную эру, или чем бюрократический контроль и, соответственно, массовое политическое действие — в индустриальную. Технологии используют обе стороны, но баланс все же на стороне общества.

Таким образом, мы в сегодняшней России оказались в точке бифуркации, на пике конфликта интересов между обществом и государством. Это столкновение не обязано закончиться в пользу общества, но, если у него есть шанс на победу, этот шанс лежит там, где силами частных людей выстраиваются горизонтальные и независимые от государства механизмы, обеспечивающие людям то разнообразие возможностей, ту гибкость жизненных траекторий, которые важны для развития в постмассовый, постиндустриальный период. Подробные просветительские видеокурсы и десятиминутные ролики «сделай сам», обеспечивающие всякому возможность пополнить образование или получить профессиональные навыки в обход жестких централизованных образовательных госучреждений, зарегулированных до полной бессмысленности. Системы анонимных электронных платежей и сайты, напрямую «стыкующие» потребителей и производителей бытовых услуг, таксиста с пассажиром и котовладельца с ветеринаром. Электронные переводчики, постепенно ведущие подкопы под языковой барьер, и флешмобы в сети против дискриминации и унижения. Сетевое благотворительное движение, закрывающее дыры бесплатного и беспощадного государственного здравоохранения, и периодические сетевые же массовые истерики, помогающие вырвать из зубов репрессивной юстиции хотя бы отдельных ее жертв (из последних см. дела Дмитриева и Мисюриной). Все, что делает людей независимыми, все, что помогает кооперации, и — внимание! — все, что делает для них безопасным быть рядом друг с другом, сотрудничать и действовать вместе, не втягивая в свои отношения государство. Именно поэтому ваша готовность заступиться за жертву в рамках очередного сетевого флешмоба по поводу каких-то там всего лишь приставаний к женщинам на работе значит не меньше, чем ваша подпись под любой формальной петицией.

Хорошая новость состоит в том, что на этих путях лежит наше будущее, и это не очень трудные пути: не те, которые требуют жертвовать собой, а те, на которых достаточно минимальной осознанности в решениях, понимания и готовности быть, что называется, «на правильной стороне истории». Плохая — в том, что российское государство уже сориентировалось в ситуации и видит опасность не только в политическом сопротивлении, но и в любой самоорганизации — в богатстве выбора, разнообразии, гибкости, инклюзивности как таковых. И применит все доступные ему механизмы, чтобы сделать эти пути более опасными.